Alla prima volta, quando nel 1969, gli astronauti Armstrong e Aldrin toccarono il suolo lunare, seguirono altre sei missioni del Programma Apollo che, pur ripercorrendo difficoltà e insidie di un viaggio spaziale, ebbero meno fama ma altrettanto successo nello sviluppo delle conoscenze scientifiche sul nostro satellite.

Proprio nell’ambito di quella formidabile serie di missioni nacque, nel 1971, un legame tra la Luna e l’ateneo estense.

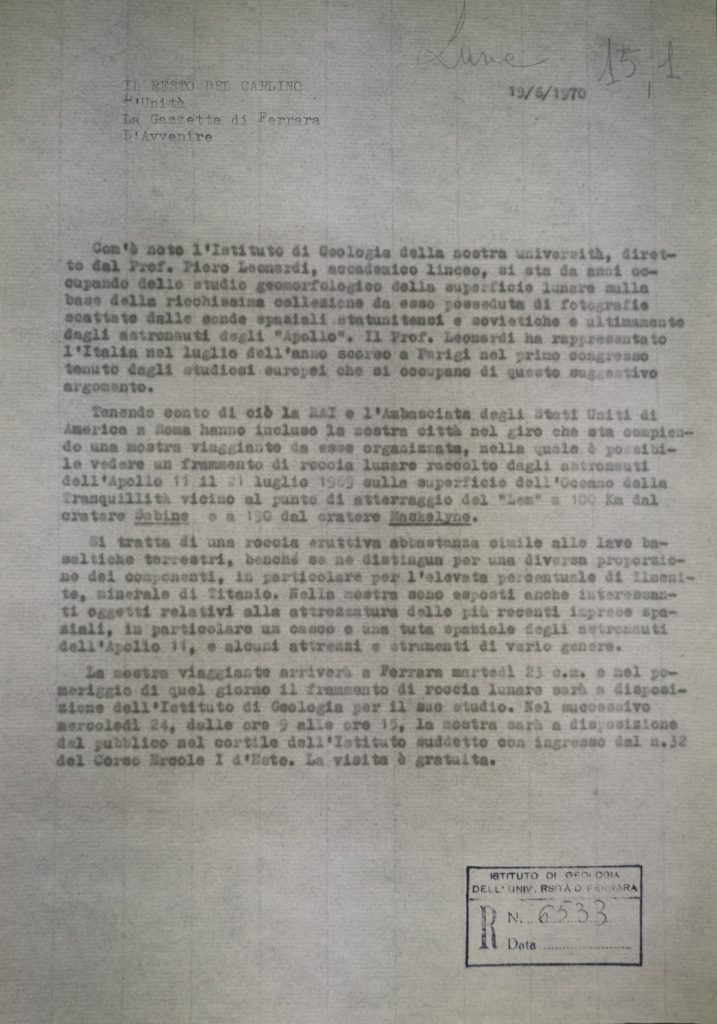

“Quarantanove anni fa – racconta Ursula Thun Hohenstein, direttrice del Sistema museale di ateneo dell’Università di Ferrara – nel medesimo spazio di Palazzo Turchi di Bagno intitolato a Piero Leonardi in cui si è tenuta la mostra appena conclusa (“Spazio 2019 – Scienza e immaginario a 50 anni dallo sbarco sulla Luna”) è stata ospitata la mostra ‘viaggiante’ che, organizzata dall’Ambasciata americana in Italia e dalla RAI, ha attraversato tutto il nostro Paese per raccontare l’impresa lunare.”

La mostra “Spazio 2019”, quindi, non solo ha celebrato il cinquantenario dal primo allunaggio, ma incredibilmente anche il cinquantenario dalla prima esposizione ferrarese riguardante la Luna e le esplorazioni spaziali. Parte del merito della realizzazione della nuova mostra, ovviamente va alle collezioni universitarie provenienti dal Museo di Paleontologia e Preistoria, intitolato al Prof. Piero Leonardi, terzo e più recente di un sistema di tre musei che comprende anche il Museo Anatomico Tumiati e l’Orto Botanico ed Erbario, che l’anno prossimo compirà 250 anni.

“L’idea di una seconda esposizione – continua la direttrice – è partita riordinando l’archivio del sistema museale per un’attività trasversale ad altri atenei italiani che mirava a raccontare i personaggi a cui erano dedicati i vari musei. Così, cercando in merito a Leonardi, nella sua bibliografia abbiamo trovato anche un volume dedicato al suo studio del suolo lunare. Leonardi era un naturalista vecchio stampo, eclettico e interdisciplinare come lo sono oggi il museo a lui dedicato e le mostre e le attività didattiche e di divulgazione che orbitano intorno a esso. In seguito al sisma del 2012 molte strutture di Unife sono purtroppo divenute inagibili, rendendo così poco fruibili la maggior parte dei reperti in nostro possesso, così si organizzano spesso mostre temporanee che permettano a studenti, cittadini e turisti di vedere un po’ alla volta le nostre collezioni. Per organizzare questi eventi si può fare riferimento a un’ importante ricorrenza e alla progettualità dei docenti UniFe, come in questo caso i direttori del Laboratorio di ricerca in storia e comunicazione della scienza Design of Science – DOS, curatori della mostra.”

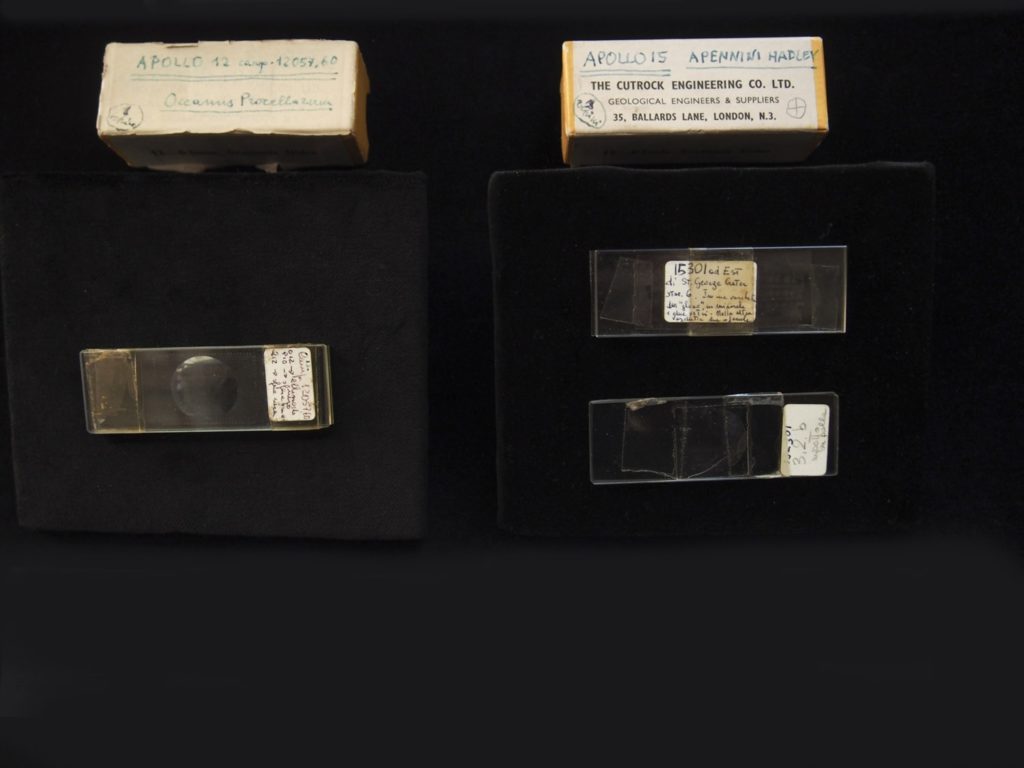

Ad arricchire la mostra, quindi, concorrono importanti pezzi della collezione del Museo Leonardi, ma anche modellini e pezzi provenienti da collezioni private. Come ci racconta infatti Carmela Vaccaro, docente del Dipartimento di fisica e scienze della Terra di Unife, “se i pezzi forti della mostra viaggiante del 49’ furono la tuta e il casco dell’astronauta Aldrin e un pezzo di roccia lunare, la seconda, appena conclusa, è stata possibile soprattutto grazie all’attività di ricerca del professor Piero Leonardi, che nel 1973 richiese alla NASA dei frammenti di suolo lunare in prestito per motivi di studio. Pezzi forti della recente mostra sono stati infatti i vetrini contenenti i campioni di suolo lunare studiati allora da Leonardi, assieme a un frammento di silica glass (vetro generatosi nell’impatto di un meteorite) e due campioni di meteoriti raccolti in Marocco. Tutti esposti nella stessa teca insieme a una copia della monografia “Vulcani e bolidi sulla Luna e Marte”, scritta dallo stesso Leonardi nel 1971, in collaborazione con il prof. Elio Sommavilla”.

“Questo tipo di eventi sono figli proprio della volontà con cui Leonardi iniziò la costruzione di una nuova collezione universitaria, frutto anche di tanti scambi con altri atenei , continua Ursula Thun Hohenstein, I Musei universitari sono infatti degli ibridi tra normali musei e laboratori, perché svolgono innanzitutto una funzione di supporto alla didattica, permettendo agli studenti di vedere e talvolta toccare con mano gli oggetti del loro studio, ma con un’apertura particolarmente importante al territorio e una divulgazione rivolta a cittadini e turisti.”

“Ovviamente per il futuro ci sono obiettivi a medio termine e non a breve, conclude la direttrice, data l’attuale emergenza legata al diffondersi del virus SARS-Cov-2. Ma l’attività di catalogazione e studio continua per creare un catalogo digitale che renderà le collezioni fruibili anche in rete. Appena sarà possibile si proseguirà con altre mostre, frutto dei progetti in corso. E’ fondamentale per l’Università perseguire una restituzione del proprio sapere a tutta la comunità anche in questo modo, proprio perché siamo un ente pubblico.”